17.保山市隆阳区以校地合作拓展课后服务资源。隆阳区教体局2021年7月与家门口的高校保山学院签订了教育合作协议,充分借助高校人力资源优势,将丰富多彩、形式多样的课外活动及非学科类的知识带入了辖区的22所中小学。通过半年多的合作,共有568名保山学院师生走进了中小学校园,开展课后服务超过了20000个课时,有效地缓解了乡镇、山区薄弱学校师资力量紧缺的现状,对缩小城乡差距和教育优质均衡发展起到了有效的促进作用。保山学院师生新鲜血液的注入,结合各校实际,根据学生的兴趣爱好,打破班级、年级、年龄等界限,创设了书法、美术、手工、合唱、拉丁舞、芭蕾舞、合唱指挥、朗诵、乐器、阅读、科学小实验、影视作品鉴赏、足球、篮球、乒乓球、跆拳道、武术等40余个社团,开设了独具特色的课程。课后服务“社团化”和课程的“特色化”,实现了“三不”承诺——“不上基础性文化课、不按行政班集中辅导、不加重学生课业负担”,为课后服务提供了强有力的师资保障,满足了学生个性化发展的需求,有力地促进了学生的健康成长和全面发展,使课后延时服务达到了解家长之忧、育健康之美的目的。

18.玉溪市易门县小街乡中心小学用好乡村少年宫助力课后服务。一是挖掘红色基因,传承英雄不屈精神。乡村学校少年宫以“重温革命历史、弘扬兰英精神”红色主题推进红色文化进校园活动,开展讲英雄故事,演红色课本剧等,引导学生学习英雄、崇敬英雄、歌颂英雄。二是立足地方实际,传承优秀民族文化。将口传心授的苗族非遗文化《跳三桩》融入到乡村学校少年宫活动中,邀请传承人到学校传授技艺,组织孩子参加学习传承活动,编排舞蹈参与各级展演。三是开办琴艺、书画、管艺、棋艺、课本剧场、计算机、体育、舞蹈等丰富多彩的兴趣小组,实施活动化校本课程,寓教于乐,活动育人。四是抓实展示展演,促师生共同发展,按照“兴趣引领、全员参与、展示自我”的思路,定期开展交流展演活动,检阅各村完小活动成果,全面推动少年宫活动高质量发展。五是办好假期班,主动担负起假期托管义务,帮助当地群众解决假期看管孩子难的后顾之忧,利用假期开展艺术、体育等免费义务培训活动。依托乡村学校少年宫因地制宜开展课后服务,少年宫成为立德树人的“德育宫”、提升素质的“快乐宫”、陪伴成长的“温暖宫”。

19.楚雄州楚雄开发区实验小学以多元课程提升课后服务质量。一是分层发展,百花齐放。利用钉钉网络平台,对5270余名学生及家长课后服务需求进行网络调查、问卷和网络报名,学校统筹规划,走班分流。学生根据自己的兴趣爱好选择课程,走班上课,分层发展。二是科目齐全,课程多元。100余个课后服务社团课程内容多元,涵盖了阅读、艺术、体育、信息技术、科学技术、书法、器乐、综合实践、心理健康等,课程形式新颖灵活,开设基础班、提高班,多层次、个性化课后服务课程,惠及全校学生。三是制定课后服务管理制度,规范管理。从内容、时间、岗位职责、工作要求、突发情况处置预案、弹性上下班制度等方面对课后服务工作进行规范。四是精心设计课后服务创意教学设计。设计、印制专门的课后服务社团课程创意设计本,要求教师按照相关要求,按时完成课后服务社团活动创意设计,做好课前准备工作,提高课后服务质量。五是加强课后服务过程管理。每月对课后服务社团活动课程创意设计、教学准备、上课情况进行检查考核。六是坚持常态化督查。每天安排6名总护导教师对课后服务开展情况进行巡视、检查、评价,评价结果列入学校考核,全面提升课后服务质量。

20.曲靖市麒麟区育红小学四点发力促课后服务高质量开展。一是找准切入点,科学设计服务内容。召开课后服务工作会议,综合评估师资、场地等,以校园、课程、教师的服务为主导,提出“全员托管”的管理模式,提供在校午餐、午休照看辅导和课后托管三项服务内容。二是明确着力点,高效抓好服务主阵地。从内容和具体落实入手,推行作业辅导与各种社团活动相结合的课后服务模式,既保证学生作业质量,又多元提升各项技能。三是确定生长点,优化提升服务质量。除作业辅导外,兴趣课、特长课、特色课占到很大比例。学校社团活动涉及数十种,基本达到了琴棋书画具备,体育艺术门类齐全,每个社团都有独具特色的课程。四是搭建展示点,提供学生特长展示舞台。为弥补学校体育训练场地短板,积极与“五馆一中心”沟通协调,合作开展以五大体育项目为主的体育特色课程。全校学生到毕业游泳普及率100%,已向市体育训练中心输送了32名运动员,向省体工队输送了3名游泳运动员,多名学生在省运会上取得优异成绩;定期开展三大球联赛、科技类展示、才艺展示等多项活动,积极组织学生参加高级别赛事,为学生展示特长搭建舞台,有力地促进了学生特长发展。

21.昭通市绥江县南岸中心小学“一队四抓”促课后服务见成效。“一队”即少先队,利用升旗仪式、校园小广播、重大节日等开展德育教育,“四抓”则是主抓“科普体验”、“兴趣小组”、“体育锻炼”、“劳动教育”。选择了“节气日记”作为科普体验活动内容,通过明确分工,师生长期观察、测量、记录、分析、研究等完成调查体验,让孩子们增长见识,获益匪浅。结合学校实际,通过少年宫开设了鼓号队、手工制作、美术、诵读、书法绘画等兴趣小组,拓宽了课后服务内容,充实了学生的课外生活,促进了学生全面发展。严格保障在校学生每天参与体育锻炼不少于一小时,积极组织鼓号队、乒乓球、篮球、羽毛球等体育活动,增强了学生体质,促进了学生身心健康全面发展,提升了班级凝聚力。开展人人参与的劳动教育,根据学生年龄特点,小学中低年级开展卫生打扫、垃圾分类等校园劳动,高年级充分利用校园内边角剩余地块开垦“班级责任田”、“中草药农场”等劳动实践活动,把劳动教育纳入人才培养全过程,培养学生正确的劳动价值观和良好劳动品质。

22.昭通市水富市打造“三心工程”促课后服务见实效。把课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程,着力将课后服务打造成“老师用心、学生开心、家长放心”的“三心工程”。一是健全机制,教师用心。制定实施方案,把课后服务服务纳入中小学“党建+”特色服务项目、“团团陪伴·助力‘双减’”工作范畴,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用。采取教职工弹性上下班、优化教师课表、食堂错时供餐等系列举措,让老师更用心地参与课后服务。二是拓展内容,学生开心。落实“一校一策”作业管理办法,减轻学生过重作业负担。以综合防控少儿近视工作为契机,结合场地、师资和设施为学生定制“运动菜单”,引导学生科学用眼、科学运动,确保学生每天1小时体育锻炼时间。因校制宜开设音乐美术棋类、舞蹈等社团活动课程;利用劳动实践基地开设种殖、十字绣、手工等综合实践课程;还依托心理健康辅导室,由专业心理健康教师对学生进行心理咨询辅导,促进学生身心健康。让课后服务时段成了学生在校学习生活中的开心时段。三是优化管理,家长放心。把课后服务项目、服务时间等进行告知,学生及家长申请、学校核准、统筹安排。城区学校、村社小学、寄宿制学校分类实行弹性离校制度,与家长接送时间的“无缝对接”。学校制定课后服务安排表、课后服务日志等规章制度促进课后服务规范运行,让家长放心。

23.昆明市盘龙小学在课后服务中绽放“非遗之花”。“花灯戏”是云南非物质文化遗产的代表,具有朴素简单、健康明朗的特色,是流行于云南省内各地的一种民间歌舞。昆明市盘龙区盘龙小学结合地域风格,将花灯曲调易学,曲剧灵活的优势和语文课程教学相结合,利用课后服务有效地解决了学习中的情境设计难题,实现了对语文课程学习方式的补充与情感体验的增加,进一步拓展了学生的学习视野,做到对优秀传统文化的传承与发展。一是在课程设置上,注重社会参与,开展以《花灯——非物质文化遗产》为主题的调查活动,通过文字记录、摄影采风等的方式,促使学生掌握大量文化素材、丰富文化内涵、提升文化认知,深入了解家乡风土人情。二是开展跨学科教学探究,将花灯表现形式和内容融入到语文课程教学中,增强语文课堂的实践性,让学生自行进行有关花灯知识的搜集,并形成具体的作品。如创作了校本作品——《花灯校园诗会》,把学生之间比赛诗词的情景用花灯这一戏曲表现形式进行展现;将小学语文课本中的《小蝌蚪找妈妈》以花灯的艺术形式表现出来,让孩子们在编、唱、演的情景体验中提升学科素养,有效地实现了语文与艺术的跨学科融合探究与教学。三是创新“花灯戏剧”课后服务阶段性评价。学校设计综合学习任务——花灯戏剧表演作为评价的手段,学校提供给学生各种表演机会、搭建各种表演的小舞台等,教师根据学生的过程性学习,记录学生发展的典型表现,了解学生的学习态度和个性特点,考察其内在学习品质的发展情况。为创新多元评价方式提供了实践与探究空间。

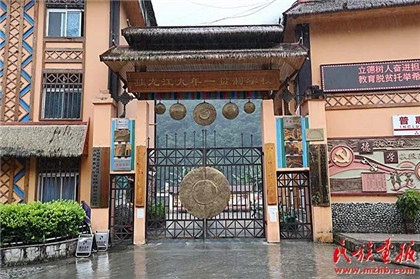

24.大理州鹤庆县非遗文化进校园助力提升课后服务质量。鹤庆县是云南最早的文化发祥地之一,历史悠久,文化底蕴深厚。2019年,县文旅局联合教育体育局,深入开展“鹤庆县非物质文化遗产进校园活动”。借助这一契机,学校开发了省级非遗保护项目“甸南传统手工刺绣”,州级非遗保护项目“鹤庆泥塑瓦猫”,彝族支系白依族的“唢呐”等校本课程,积极打造“非遗文化展厅”和“非遗文化走廊”,对孩子们进行潜移默化的熏陶和教育。实施课后服务以来,学校将“甸南传统手工刺绣”、“鹤庆泥塑瓦猫”、彝族支系白依族的“唢呐”列为特色社团服务项目,在鹤庆县非遗专项资金的支持下,聘请非遗传承人杨文焕、郜金福、字辉田三位老师为学生传授技艺,让非遗文化在云鹤二小得到了更好地传承和发展。每逢周三

文章来源于:http://www.ljyz.com.cn 学校网

网站内容来源于网络,其真实性与本站无关,请网友慎重判断